INTRODUCCIÓN

Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tratado siempre de economizar el trabajo de sus músculos por medio de la invención de la máquina, pero parece ser que ha tardado mucho tiempo antes de dedicarse a la búsqueda de un aparato capaz de sustituir su cerebro. Las primeras tentativas se orientaron hacia el mecanismo de trabajo intelectual que reclama a veces largas y penosas operaciones: el cálculo.

La palabra cálculo viene del término “calculus” o piedrecita y recuerda las fichas o pequeños objetos móviles que servían antiguamente para hacer las más elementales operaciones de aritmética.

Uno encuentra entre los pueblos antiguos, griegos, romanos, hebreos, etc., los ábacos, pero no se usan más en nuestros días salvo en las escuelas de niños, mientras que se les halla corrientemente por todo el Extremo Oriente.

Personalmente, fuimos sorprendidos por el uso corriente de esos ábacos que uno encuentra en cualquier tienda de comerciante chino o japonés. Los vendedores se sirven de esos aparaticos con una destreza que causa la admiración de todos los visitantes occidentales.

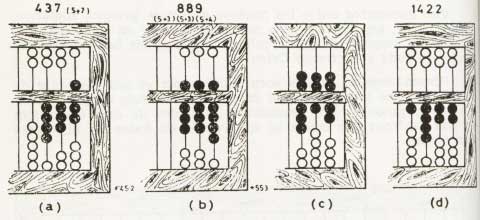

Cada una de las bolas que están agrupadas en cinco en cada porción de varilla valen una unidad; cada una de las agrupadas en dos, representan cinco unidades. El orden decimal va en crecimiento de derecha a izquierda.

El ábaco chino (Souan-Pan) fue conocido desde la más alta antigüedad. Está constituido de una veintena de varillas fijas sobre un cuadrante, dividido en dos porciones que dejan de una parte 5 bolas (en la parte de abajo) y de la otra 2 bolas (en la porción de arriba).

En nuestra ilustración (a) está representada la inscripción del número 437 con la ayuda de bolas que uno acerca al travesaño longitudinal (La inscripción del 7 se efectúa desplazando una bola con valor de 5 y otras dos con valor de 1).

En (b) se ha agregado 452, añadiéndose las bolas correspondientes (al orden de las centenas, se ha agregado una bola que vale 5 y se ha retirado una bola que vale 1).

En (c) se ha agregado 533 de una manera semejante, pero el total no es fácil de leer, ya que hay dos bolas que valen 5 sobre cada uno de los triángulos superiores. Basta entonces hacerlo desaparecer, agregando cada vez una unidad de orden superior como en nuestra ilustración (d) para obtener el total de 1.422.

Entre los aparatos que han permitido simplificar la multiplicación, citemos ante todo los bastones de Neper, que constituyen una especie de tabla de Pitágoras a columnas móviles, en las cuales los resultados son inscritos en las casillas cortadas en dos por una diagonal. Ese sistema ha sido perfeccionado por varios inventores. La idea más ingeniosa es la de las reglitas de granalla que en 1885 rindió el resultado de la multiplicación mas o menos automática disponiendo, lado a lado, de dos bandas que reemplazan las columnas de la Tabla Pitagórica y que conducen por anchos triángulos negros a una cifra cada vez bien determinada de la banda vecina. Pero, por ingeniosos que sean esos instrumentos de cálculo, éstos no suprimen enteramente la intervención del cerebro humano y no ameritan, pues, el nombre de “máquina de calcular”.

Es al genio de Blas Pascal que se debe la primera máquina de calcular que merezca ese nombre. Como se sabe, él la había construido para ayudar a su padre (Etienne Pascal) que era entonces intendente en Ruán. El tenía diecinueve años y fue en 1642 que la concibió, pero necesitó diez años de trabajo para realizarla. Ella contiene en el fondo la mayoría de los elementos de una sumadora moderna: el cifrador, el re portador, la mirilla con abertura y la inscripción circular.

Muchos otros inventores ensayaron perfeccionar con más o menos éxito la máquina de Pascal. Es así que el veneciano Poleni, no conociendo la máquina de Pascal más que de oídas, construyó una máquina de sumar en 1709; más tarde, cuando se dio cuenta de la inferioridad de su realización, la rompió con sus propias manos.

Si de las sumadoras se pasa a las primeras máquinas de multiplicar, uno ve que son máquinas de sumas repetidas. La primera en fecha es la que Leibniz imaginó en 1671. Hizo construir dos modelos, lo cual le tomó mucho tiempo y mucho dinero, pero la habilidad de los mecánicos de la época no le permitió obtener un resultado satisfactorio y el único de sus modelos que se ha conservado no es más que una curiosidad científica.

Es el Caballero Thomas, de Colmar, quien realiza el primer aparato verdaderamente utilizable (1820). De todas maneras, es preciso citar aquí a Leon Bollee quien en 1889 imaginó, realizó y presentó un aparato que utiliza un principio enteramente nuevo: la máquina de multiplicación directa. Su dispositivo (la placa calculadora) es la materialización de una Tabla de Pitágoras. Desde la edad de once años, Leon Bollee, precoz inventor como Pascal, construía ya aparatitos destinados a simplificar los cálculos.

De esa idea de simplificación de cálculos, llegamos a la respuesta que dar a los numerosos alumnos que nos han pedido durante nuestros cursos nuestra manera de hacer esas operaciones que consisten en una multiplicación sin productos parciales.

Para multiplicar dos números no poseedores de la mism cantidad de cifras, tomar la marcha a seguir del más fuerte y completar el otro con dos ceros:

|

|

3.412 |

|

|

|

|

|

224 |

Se coloca así |

|

3412 |

|

x |

|

|

x |

0224 |

En fin, para terminar esta recreación matemática, aún nos permitiremos recordar aquello que hemos expuesto tan a menudo. Hay nueve cifras más un cero. “Cero” viene del árabe “Sjfr” (vacío), que es la traducción del sánscrito Sunya. La Historia no ha conservado el nombre del hindú que inventó el “Cero”, del cual los geómetra árabes se apoderaron, pero uno no puede atestiguar tampoco si los Mayas y otras Civilizaciones Antiguas no lo poseían anteriormente. El representa en la Ciencia numeral: el espacio vacío que sirve de matriz a todos los números (El término es empleada por primera vez en el tratado hindú Suria Sidenta).

El NUEVE es, pues, muy importante puesto que él cierra el ciclo inicial de las cifras y es preciso recordar siempre que él es total de dos cifras inmediatamente opuestas en la sucesión de los números.

Así, él vale:

|

1 |

+ |

8 |

|

5 |

+ |

4 |

|

2 |

+ |

7 |

|

6 |

+ |

3 |

|

3 |

+ |

6 |

|

7 |

+ |

2 |

|

4 |

+ |

5 |

|

8 |

+ |

1 |

Es por eso que la multiplicación por 9 es tan fácil, siendo cada vez el producto de la cifra inmediatamente inferior al multiplicador más el complemento para sumar 9.

Así:

|

2 |

Veces |

9 = |

(1 + 8) = |

18 |

|

3 |

“ |

9 = |

(2 + 7) = |

27 |

|

4 |

“ |

9 = |

(3 + 6) = |

36 |

|

5 |

“ |

9 = |

(4 + 5) = |

45 |

|

6 |

“ |

9 = |

(5 + 4) = |

54 |

|

7 |

“ |

9 = |

(6 + 3) = |

63 |

|

8 |

“ |

9 = |

(7 + 2) = |

72 |

|

9 |

“ |

9 = |

(8 + 1) = |

81 |

Se comprenderá fácilmente todo el alcance que puede tener para el que quiere inclinarse sobre el misterio de los números, pero, nuestra meta no se encuentra ahí por el momento sino que vamos a hablar de cifras, pero en un orden de grandeza mucho más impresionante con un rápido examen que nos proponemos ofrecer a todos los que se interesan en la Astronomía.

En la plaza Roja de Moscú, el G. U. M. (tienda Universal del Estado en Rusia) que según se dice, es el más grande negocio del mundo, donde se atienden algo así como 130.000 personas cada día. Allí se vende de todo, desde los gabanes de marta cebellina que valen 30.000 dólares y otros artículos de gran lujo, hasta hojitas al detalle y por pieza y otros materiales de precio insignificante.

La caja registradora (máquina de calcular automática) no está todavía en uso, sino que hace las cuentas únicamente con el ábaco primitivo.

S. R. de la FERRIERE,

Presidente de la Agrupación Mundial de Cosmobiología,

Miembro de la Sociedad Astronómica de Francia.

* * *

NUESTRO UNIVERSO

El gran astrónomo inglés William Herschel ha emitido en 1785, siendo el primero, la hipótesis —confirmada después por todas las observaciones— de que el conjunto de las estrellas que rodean el sistema solar y que dibujan para nosotros la Vía Láctea, constituían una nebulosa espiral análoga a esas condensaciones lejanas, con formas características, que la exploración del cielo nos ha revelado por millares y que representan tantos “mundos” autónomos, de dimensiones comparables a las de nuestra Galaxia.

Se sabe que la forma general de la Galaxia recuerda la de un lente biconvexo, más espeso al centro que sobre los bordes. Las estimaciones han sido siempre bastante inciertas; para Herschel, el diámetro más grande no traspasaría de 6.000 años-luz. El americano Shapley en 1918 le atribuía 260.000; en cuanto al sabio canadiense Plaskett, en 1935, atribuía más modestamente: 100.000 años-luz para el diámetro y 16.000 para el espesor (Nuestro Sol formaría parte del anillo principal a unos 32.000 años-luz del eje y efectuaría una rotación completa en 225 millones de años).

Las evaluaciones dadas por los astrónomos han variado grandemente, pero no lo han hecho al azar. Después de haber estado durante mucho tiempo en crecimiento, las dimensiones atribuidas a la Galaxia sufrieron una disminución y nada puede darnos la certeza de que nuevos elementos no vengan todavía a hacer variar las cifras aceptadas actualmente. La amplitud y la regularidad de ese movimiento, hacen presumir que no sea debido a un simple azar.

El procede en efecto de una doble causa. En primer lugar, a medida que se descubrían las condensaciones más lejanas, uno tendía a agregarlas al dominio de la Galaxia, pero los estudios ulteriores llevaron a pensar que son realmente independientes.

En segundo lugar, la existencia, de más en más probable de nubes cósmicas, absorbentes entre las estrellas, nos ha conducido a revisar, rebajándolas las evaluaciones de las distancias estelares. Esas son las etapas de esa doble evolución que Luis Houllevigue (Profesor de la Facultad de Ciencias de Marsella) expuso muy Claramente en un artículo: “Qué sabemos de nuestra Galaxia” (1937).

La representación que nosotros nos damos de nuestro universo estelar procede, uno puede afirmarlo, de la intuición genial del gran William Herschel. Después de haber estudiado largamente la Vía Láctea, esa larga cinta que rodea nuestro globo, Herschel, instalado en la cima de su gran telescopio de Slough, llevó sus ojos más allá y descubrió que el espacio contenía millares de condensaciones, todas semejantes, cada una formada de filamentos nebulosos, reductibles ellos mismos en un hormiguero de estrellas y enrolados en torno de un eje común.

Ese aspecto está particularmente señalado en las nebulosas espirales más cercanas a nosotros, que son por ello las más visibles, entre otras, las de Andrómeda, de los Canes de Caza y de la Osa Mayor, que hoy sabemos separadas de nosotros por 900.000; 1’100.000 y 1’600.000 años-luz.

Así Herschel tuvo la intuición de que nuestra Galaxia era también una de esas nebulosas espirales vista desde el interior y que la Vía Láctea no era más que la proyección sobre la bóveda ficticia del firmamento, de su principal filamento nebuloso.

Desde entonces todas las observaciones han confirmado la justeza de esa hipótesis. En particular, la analogía se convierte, cada día, en más evidente entre nuestra Galaxia y la espléndida nebulosa de Andrómeda, que conocemos, de mejor en mejor, gracias a los grandes telescopios americanos: si existen astrónomos en ese mundo lejano, es probable que las fotografías que ellos obtienen de nosotros asemejen en un poco más grande a aquellas que nosotros extraemos de ellos. Por otra parte, Hubble ha mostrado que como la Galaxia, la nebulosa de Andrómeda contiene estrellas pertenecientes a los tipos definidos por la clasificación de Harvard: los nubarrones estelares, las nebulosas brillantes y sombrías, las Cefeidas, las estrellas gigantes y supergigantes, las Novas, y que, en fin, su circuito está bordeado por cúmulos globulares.

* * *

Para establecer un plano en relieve de la Galaxia, bastaría evidentemente medir las distancias de cada uno de los astros que la constituyen, puesto que la dirección de esos astros está definida muy exactamente por sus coordenadas astronómicas. Es útil, sin duda, recordar muy rápidamente, los métodos que pueden ser puestos en acción para esa evaluación:

La medida geométrica de los paralajes, perfectamente segura en su principio, consiste en apuntar la posición de la estrella de las dos extremidades de la órbita terrestre: pero ella no da resultados sino para las estrellas más cercanas (menos distantes de 20 años-luz); tiene al menos la ventaja de suministrar señales y permitir la verificación de otros métodos.

El método de W.S. Adams reposa en la comparación de las intensidades de ciertas rayas espectrales; de esa comparación, se deduce “la gradación absoluta” de la estrella, es decir, la que ella parece tener, si ella fuese colocada a una distancia tomada por unidad. De la relación entre ese tamaño absoluto y el tamaño real, medido efectivamente según su resplandor, uno deduce simplemente la distancia del astro, admitiendo que los centelleos varían en razón inversa del cuadrado de las distancias. Ese método excelente ha sido aplicado a más de 3.000 estrellas, varias de las cuales, muy lejanas, y se admite que los errores cometidos no traspasan más del 20%.

La observación de las estrellas variables cefeidas ha permitido a Miss Leavitt y a Hertzsprung religar el periodo pulsatorio de cada una de esas estrellas a su tamaño absoluto que, comparado como hace un momento a su tamaño real, determina su distancia; pero ahí, aún se utiliza la ley de la inversión cuadrada de las distancias, que presupone la ausencia de todo medio absorbente interestelar. Ese método ha podido ser aplicado con éxito a los agrupamientos estelares más lejanos, por ejemplo, al pequeño Nubarrón de Magallanes por lo cual ha dado 60.000 años-luz y a diversos cúmulos globulares, a los que se ha visto atribuir valores comprendidos entre 20.000 y 220.000 años-luz.

A medida que esos métodos se desarrollaban, dando números de más en más elevados, uno se había visto obligado a alejar los límites de la Galaxia. El movimiento de reacción se inició hacia 1920 para acelerarse a partir de 1930; la atención comenzó entonces a dirigirse sobre la existencia posible, que se convirtió de más en más probable, de una nube inter-estelar que absorbe la luz que nos llega de otros astros; si esa absorción existe, debe modificar profundamente la relación admitida entre los tamaños absolutos, los tamaños reales y las distancias, y disminuir los valores obtenidos por ese último factor, para los dos últimos aquí enumerados.

Todo consiste en saber, pues, si ese medio absorbente existe o no. Desde largo tiempo se conocía la existencia de nebulosas galácticas, unas luminosas, otras oscuras y opacas, que prueban la existencia de materias difusas en regiones muy limitadas del firmamento; la más grande y la mejor estudiada es la que cubre casi en la totalidad, la bella constelación de Orión. Pero fuera de esas nebulosidades visibles, debe existir en todos los espacios, una materia extremadamente difusa.

Ya en 1923, el astrónomo canadiense J. S. Plaskett había advertido que las rayas oscuras del calcio y del sodio de un cierto número de estrellas, no eran desplazadas por el efecto Doppler-Fizeau, lo cual probaba que eran debidas a la absorción por una nube cósmica que no seguía a la estrella en su movimiento; ese medio absorbente era, pues, otra cosa diferente a una atmósfera atada a la estrella y que viajara con ella.

Mucho más demostrativas todavía son las observaciones de Otto Struve sobre la constelación de Perseo, ese magnífico conjunto estelar, uno de los más brillantes del firmamento. Se compone en realidad de dos grupos que la perspectiva superpone en la misma región del cielo.

El primero formado por las estrellas más brillantes y a una distancia de nuestro globo que uno puede valuar en una medida de 1.000 años-luz.

Las estrellas del segundo grupo son quizás diez veces más lejanas y por esa razón nos parecen menos luminosas.

Ahora bien, comparando las rayas oscuras del calcio en esos dos grupos, Struve ha constatado que estaban mucho más marcadas en el segundo que en el primero, lo cual no puede explicarse sino por la presencia de una nube, invisible, pero absorbente, con vapores de calcio en el espacio que separa esos dos grupos estelares y si el calcio solo es puesto en evidencia, eso no prueba que él exista solo, sino que obedece a razones que han sido ya explicadas por el físico hindú Meg Nad Saha.

Esas observaciones continuadas y generalizadas por Trumpler, Van de Kamp, Stebbins, etc., han establecido con una probabilidad vecina a la certeza, la existencia de una “atmósfera galáctica” extraordinariamente diluida, suficiente para absorber no solamente algunas radiaciones separadas, sino el conjunto de la compleja radiación que nos llega de las estrellas. La presión de esa atmósfera galáctica debe ser muy inferior a la de los mejores vacíos que se sepa realizar; daremos una idea diciendo que el interior de la nebulosa de Orión es seguramente inferior a una o dos cien-millonésimas de milímetros; debe ser aún varias centenas y quizás millares de veces más débil en el espacio general interestelar, lo cual no impide que la inmensidad del camino recorrido por la luz, compensa el enrarecimiento y que la absorción no debe ser considerada como descuidable.

El principio es admitido, pues, por la mayoría de astrónomos, pero las opiniones son divergentes acerca del tamaño de esa absorción y acerca de la reducción correlativa de las evaluaciones de la distancia. Por otra parte, es probable que el medio absorbente no esté repartido uniformemente en la Galaxia y esa dificultad viene a complicar aún el problema.

* * *

Si existe en el cielo una formación curiosa, es la de los cúmulos globulares. Uno señala bajo ese nombre las aglomeraciones de estrellas, apretadas en un pequeño rincón del cielo (de un minuto o un semigrado de apertura) y cuyo conjunto es tanto más denso que uno apunta hacia una región más cercana del centro común. En las admirables fotografías publicadas por el Observatorio del Monte Wilson, aparecen como un enjambre de abejas al momento de su migración. El número de estrellas comprendido en cada cúmulo varía entre algunos millares y varias centenas de miles, para el grueso montón de Hércules, el más importante de todos. Se puede admitir que el cúmulo medio cuenta 40.000 estrellas y que sus dimensiones son vecinas a 400 años-luz.

De ello resulta que las estrellas de los cúmulos son de 500 a 600 veces más apretadas que en la región de la Galaxia que nosotros habitábamos y, además, las estrellas que los constituyen son, en general, más gruesas, de tal manera que si existen habitantes en esos Sub-Universos globulares, ellos deben contemplar un firmamento de una sorprendente belleza.

Esas formaciones son en suma bastante raras en el cielo: se cuenta menos de una centena, distribuidas no rigurosamente en el plano galáctico (que es el plano de simetría de nuestra nebulosa), sino de una parte y de otra en la vecindad de ese plano.

Uno reencuentra aglomeraciones semejantes sobre el reborde de la nebulosa de Andrómeda y de varias otras nebulosas espirales, lo cual prueba que se trata ahí de una formación muy general.

Hemos visto hace un momento que la distancia de los cúmulos medida por el método de las cefeidas, varía aparentemente en largos límites; de ahí resultaría que esas formaciones son repartidas sobre un orbe muy alargado; desde entonces, las modificaciones efectuadas por Stebbins, teniendo en cuenta la absorción de la luz, han conducido a atribuir a los cúmulos una distribución más cercana a la forma circular cuyo diámetro de circunferencia es cercano a los 150.000 años-luz.

Pero la Tierra, y con ella todo el sistema solar están lejos de ocupar el centro de esa circunferencia. Están alejados cerca de 35.000 años-luz; esto nos da una primera razón de sospechar que, a pesar de estar profundamente sumergidos en la Galaxia, no ocupamos el centro. Sería, por otra parte, un prodigioso azar que el Sol, modesta estrella entre millares de astros, ocupase precisamente esa posición privilegiada.

El problema que preocupa sobre todo a los astrónomos desde que estudiaron los cúmulos globulares es el de saber si ellos forman parte de la Galaxia o si son independientes.

No es una cuestión de definición en simple forma; la unidad de la Galaxia está constituida por el movimiento giratorio que anima todos los elementos y se está en el derecho de preguntarse si los cúmulos participan o no de ese movimiento.

No podría darse una respuesta firme a esa cuestión, ya que faltan los apoyos, y la rotación es demasiado lenta para ser observada. Se le ha dado, sin embargo, a falta de algo mejor, algunas soluciones de sentimiento, siguiendo la idea que uno se formaba del Génesis de esos grandes torbellinos nebulosos; después de haber considerado antiguamente los cúmulos como dependencias de la Galaxia, posteriormente, uno fue llevado a ver si no sistemas independientes, al menos una especie de rezagados que participan poco o nada del movimiento general: en los tiempos en que una condensación cósmica empezaba a dibujarse en el interior de la materia cósmica, que primitivamente llenaba todo el espacio, jirones de esa materia, demasiado alejados del centro atractivo en formación, fueron dejados de lado por el torbellino. Formaron, pues en el mismo lugar, Universos reducidos que, fueron primeramente bolas gaseosas que se condensaron más tarde poco a poco en soles.

Ese concepto, seguramente hipotético, presenta, sin embargo, un doble interés: en primer lugar contribuye a disminuir las dimensiones de la Galaxia, puesto que suprime los cúmulos que se le atribuían antiguamente. Y, además, sirve de base a nuevos métodos, muy diferentes de los que habían sido erigidos hasta aquí para estudiar la estructura de nuestro Universo. Esos métodos, fundados sobre la observación de las velocidades, han sido propuestos desde 1925 por Lindblad y desarrollados principalmente por Oort. No nos queda más que indicar ahora el principio.

Es preciso recordar ante todo que los dos integrantes de la velocidad “en relación con nosotros”, son, en principio, accesibles a la medición:

La “velocidad radial”, es decir, medida en la dirección que va de la Tierra a la estrella, para ser estimada, gracias al efecto Doppler-Fizeau, por el traslado de las rayas espectrales hacia el rojo (si la estrella se aleja) o hacia el violeta (si ella se acerca); esas medidas, llevadas hoy en día a una extrema precisión, son aplicables a todos los constituyentes de nuestro Universo. El conocimiento de las velocidades radiales se mantiene, pues, como nuestro más precioso medio de información.

La “velocidad tangencial”, determinada perpendicularmente al rayo visual, puede ser medida por el desplazamiento de la estrella en la esfera celeste, a condición de que uno conozca la distancia de esa estrella: la comparación de dos fotografías de una misma región del cielo, tomada a varios años de intervalo, permite determinar esos traslados aparentes; pero el método es tanto menos preciso cuando se aplica a estrellas más alejadas y, finalmente, no se conoce las velocidades tangenciales sino para los astros vecinos de nuestro globo. Turner, habiendo comparado dos clisés tomados desde Oxford, con quince años de intervalo, no ha contado más que 268 estrellas sobre 10.000, que han sufrido traslados aparentemente medibles.

Al componer, siguiendo la regla del paralelogramo, la velocidad radial y la velocidad tangencial del globo, se obtendrá en tamaño y en dirección, la velocidad de la estrella en relación a nuestro globo, pero como este es en sí mismo arrastrado en el movimiento general de la Galaxia, ha parecido necesario relacionar esas velocidades con una señal tan inmutable como fuese posible; se ha escogido a ese efecto, los cúmulos globulares, ya que se consideran como rezagados o aún como formaciones separadas; ellos no participan más que un poco o nada en el movimiento de rotación.

Habiendo procedido así, Oort ha podido valuar la velocidad de nuestro Sol como equivalente a 275 Km. por segundo; la dirección de esa velocidad marca el “Apex”, es decir, el punto del firmamento hacia el cual se dirige actualmente el sistema solar; ese punto estaría colocado en la constelación de la Lira, cerca de la magnífica estrella Vega. Por otra parte, se tienen buenas razones en pensar que el Sol describe en esa rotación, una trayectoria más o menos circular, de tal manera que el centro de la Galaxia debe encontrarse en la dirección perpendicular a esa trayectoria, es decir, a la velocidad que le es tangente: esa dirección es aquella en la cual alumbra en el cielo, la constelación zodiacal del Sagitario.

El Profesor Luis Houllevigue agrega:

Si se pasa revista ahora a todas las velocidades de las cuales se ha podido obtener el valor y la dirección, uno se da cuenta que las cosas no son tan simples como se habían imaginado primeramente y que ellas no pueden ser explicadas por una rotación de conjunto de la Galaxia, girando en un sólo bloque como un cuerpo sólido.

Kapteyn había ya establecido la existencia de corrientes de estrellas y parece ser que nuestro Universo está constituido por un cierto número de anillos, girando cada uno con una velocidad diferente alrededor del eje común. El Sol, el conjunto de la Vía Láctea y la gran mayoría de las estrellas forman parte del anillo principal, cuya velocidad es la más rápida. Es a ese anillo principal que Lindblad y Oort han aplicado los cálculos de la mecánica celeste, escribiendo que la fuerza centrífuga equilibra a cada momento la atracción producida por las masas interiores; los resultados obtenidos confirman y precisan lo que había sido alcanzado por vías muy diferentes. Lo cual confirma que el sitio del Sol se encuentra un poco fuera del plano de la simetría galáctica a unos 32.000 años-luz del centro; su rotación completa debe exigir 225 millones de años.

En fin, las fórmulas permiten alcanzar la masa total de la Galaxia, que equivaldría a la de 165 mil millones de soles semejantes al nuestro. Esa evaluación parece a primera vista muy exagerada, pero es preciso no olvidar que comprende además de los astros visibles, las estrellas extinguidas y también la atmósfera galáctica, de la cual hemos señalado hace un instante su papel absorbente. Según ciertas estimaciones evidentemente inciertas, sobre esos 165 mil millones, 100 pertenecerían a la atmósfera galáctica, que compensa así su extrema tenuidad con su formidable extensión.

Y uno de los sabios más competentes en esa materia, el astrónomo J. S. Plaskett, escribe: “La característica principal de la Galaxia es el gran disco aplastado de las estrellas, comprendiendo probablemente más de 90% de la masa del sistema mantenido bajo su forma aplastada por la rotación; ese disco está intensamente condensado en el plano galáctico y es aproximadamente circular en contorno con un diámetro efectivo de 100.000 años-luz. Mientras que la densidad decrece rápidamente, a ese límite se encuentran diseminadas estrellas variables y otras de gran velocidad, extendiéndose quizá 16.000 años-luz más allá de la frontera efectiva. Estrellas análogas, de gran velocidad, y también cúmulos globulares, se extienden sobre uno y otro lado del plano central a 32.000 años-luz o más aún”.

El autor de “Qué sabemos nosotros de nuestra Galaxia” concluye: “Ese cuadro, todavía muy impreciso, confirma en todo caso la hipótesis del gran Herschel: “La Galaxia es un doblez ligeramente agrandado de la nebulosa de Andrómeda”.

En 1943, el sabio francés, Paul Couderc escribía en un artículo (“Cómo las estrellas producen su luz y su calor”): “A excepción del Sol, ninguna estrella ha podido ser observada todavía desde la tierra a través de ningún aparato de óptica, por muy poderoso que él sea, bajo otro aspecto que el de un punto lejano. La ínfima cantidad de luz que cae sobre un objetivo de anteojo o de telescopio, después de haber caminado a través del vacío enorme del espacio durante, a veces, varias centenas de millares de años, es el único mensaje que nos llega y nos llegará jamás de esos astros. Sin embargo, nos basta, después que se sabe descifrar al espectrógrafo para conocer la composición química de las estrellas, su temperatura superficial, el poder de su centelleo y por reducciones innumerables, gracias al más sutil análisis matemático, su temperatura interna, su densidad, sus rayos, su radio, su masa y hasta el mecanismo íntimo, siguiendo al cual toma nacimiento en su seno el torrente de energía que ellas prodigan durante su vida, bajo forma de luz y de calor. Ese último problema, hasta aquí uno de los enigmas de la astronomía física, ha recibido solamente, desde hace poco, su verdadera solución. Se relaciona con las más recientes conquistas de la química nuclear, que explica, por un ciclo de transmutaciones graduales, la liberación enorme y regular de la energía en ese gigantesco hogar, a veinte millones de grados, que es el corazón de una estrella, donde todo el combustible, el hidrógeno principalmente, se condensa progresivamente en helio, verdadera ceniza inerte, hasta que la estrella degenerada se transforma en una de esas enanas blancas o negras que son los cadáveres de los astros.

¿Qué es una estrella? ¿Por qué brilla? He ahí las primeras preguntas que se plantea aquel que comienza a interesarse en el cielo. Resulta sorprendente constatar que la Astronomía, tan rica en indicaciones de toda clase sobre las estrellas desde hace un siglo, haya sido incapaz de decirnos hasta hoy por qué brillan. Sabemos desde hace tiempo que las estrellas son esferas enormes de gas incandescente; conocemos en general su temperatura superficial, sus movimientos en el espacio, las condiciones físicas que reinan en sus atmósferas y la naturaleza química de sus materiales periféricos. A menudo sabemos calcular su distancia y, a veces, su volumen, su masa y densidad media. Pero el origen de su luz y de su calor, el mecanismo que preside a la emisión de tantos rayos, han permanecido como enigmas hasta 1940.

* * *

¿Cómo se plantea el problema de la energía estelar?

Una respuesta falaz a esa cuestión viene de golpe a los espíritus: las estrellas brillan porque sus superficies son calientes. El hecho es exacto, fácil a observar, además, y de ser sometido a medición, pero no resuelve ningún problema.

La temperatura superficial —o temperatura “efectiva”— de los astros se traduce ante todo por su color: las estrellas frías son sombrías y rojizas, las estrellas más calientes son brillantes, muy blancas o azuladas. Se miden esas temperaturas estudiando la intensidad y el color de los rayos que recibimos de cada estrella, con la ayuda de instrumentos apropiados (actinómetros, pirómetros, bolómetros, etc.). He aquí, en grande, los resultados: las estrellas más frías que conocemos tienen temperaturas efectivas de 2.000 a 3.000 grados, esas son las estrellas rojas; una estrella amarilla como el Sol alcanza los 5.700 grados (digamos 6.000 para las estrellas amarillas); las estrellas blancas como Sirio, se avecinan a los 10.000 grados, estrellas aún más calientes llamadas de tipo B, como la mayoría de las estrellas de Orión, tienen temperaturas de 20.000 a 30.000 grados. En fin, los astros excepcionales (clase O) llegan hasta los 50.000 grados y se piensa que las estrellas Wolf-Rayet y los núcleos de nebulosas planetarias pueden alcanzar o traspasar 100.000 grados. Pero la inmensa mayoría de las estrellas normales pertenecen al dominio de 3.000 a 10.000 grados.

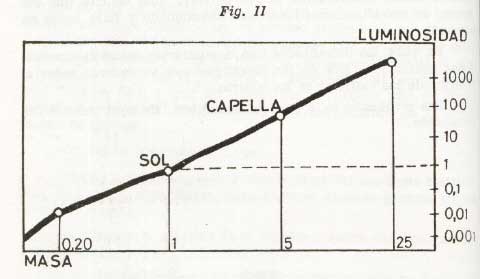

Es preciso recordar aquí que si se cataloga a las estrellas según su temperatura y según su poder luminoso intrínseco, en un cuadro rectangular (ver Fig. 1) se obtiene un diagrama extraordinario, establecido por Hertzsprung y Russell, que constituye una de las adquisiciones fundamentales de la astronomía (al comienzo del siglo). En lugar de adornar uniformemente toda la extensión del rectángulo, los puntos que representan las estrellas vienen a colocarse esquemáticamente sobre dos líneas: una, la rama de las “enanas” o serie principal, sigue más o menos una diagonal del rectángulo; la otra, la rama de las “gigantes”, atraviesa horizontalmente el diagrama a la altura de Sirio. De ello resulta que las estrellas rojas pertenecen por ejemplo a dos categorías muy diferentes: las enanas rojas que emiten 100 veces menos centelleo que el Sol; las gigantes rojas que traspasan cada una Cien Soles.

DIAGRAMA DE HERTZSPRUNG-RUSSELL

Clasificadas según su poder luminoso, las estrellas se colocan curiosamente sobre dos líneas: las más numerosas, sobre la diagonal descendente del rectángulo (enanas).

Otras, las gigantes, sobre una línea más o menos horizontal.

Los números inscritos en los círculos indican la temperatura central, en millones de grados calculados, como está dicho en el texto.

¿Pero, por qué las estrellas son calientes en la superficie? ¿De dónde vienen los torrentes de luz y de calor renovados sin cesar, precipitados permanentemente en el espacio vacío?

Sabemos bien que un hierro a estirar en la hilera, aún llevado al rojo, se enfría rápidamente, si no se le conserva el calor. El agua en ebullición, dentro de una cazuela, cesa rápidamente de bullir si uno apaga el calentador bajo la cacerola. Sucede lo mismo con las estrellas por muy calientes que sean: su temperatura bajaría varios grados por año, su brillo bajaría, por decirlo así, ante nuestros ojos y se apagarían sin esperanza, si una fuente de energía formidable no mantuviera en permanencia su temperatura y no alimentara su emisión.

Esa fuente existe, ya que no solamente no sorprendemos ningún signo de debilidad en su luz, sino que tenemos razones imperiosas para pensar que el Sol, en particular, mantiene su despacho actual desde al menos uno o dos millones de años.

Ciertos fósiles de la Era Primaria, por ejemplo, casi idénticos a los animales o las plantas que viven aún en nuestros días, han exigido para prosperar hace 400 ó 500 millones de años, un clima análogo al nuestro. El aporte del Sol a la Tierra ha quedado sensiblemente el mismo (nuestros períodos glaciales comportan una explicación puramente meteorológica). Uno estaría, sin duda, tentado a pensar que las estrellas “queman”, es decir, a recurrir al calor desprendido por reacciones químicas. Vana tentativa: admitiendo que el Sol fuese una masa de carbón puro y otorgándole “encima” el oxígeno necesario a su combustión total, no podría proveer a su centelleo sino durante seis mil años apenas.

La química entera está pues fuera de juego en las emisiones estelares y no explicaría aún la emisión del Sol, durante la duración de los tiempos históricos. ¿Es preciso creer que las estrellas son alimentadas del exterior como los molinos de viento? Menos aún: la energía que reciben por intercepción de meteoritos o de rayos cósmicos o por frotamiento, en un medio resistente, es despreciable (salvo, quizás, en ciertos casos especiales) y, además, vamos a ver que una contribución exterior de energía, aún abundante no serviría de nada: la existencia misma de la estrella está en juego. Es necesario a su equilibrio a cada instante, que la energía que salga, venga del centro del astro. Se puede demostrar que sin temperaturas crecientes, a medida que uno se hunde en el corazón de una estrella, sin una temperatura central del orden de 20 millones de grados, la estrella se desplomaría inmediatamente sobre si misma. Ahora bien, el calor va del punto más caliente al punto más frío, así como el agua corre de arriba a abajo.

Somos conducidos a ver, pues, que toda energía radiada por las estrellas viene de su centro: las estrellas tienen, por decirlo así, una batería de acumuladores en su seno.

Queda por ver ahora, a través de cuáles vías el hombre ha podido conocer el interior de las estrellas y describir con autoridad el estado de la materia, hasta lo más profundo de sus hogueras, ahí donde ninguna observación ni experimentación son concebibles. La pretensión de conocer bien el interior de las estrellas parecerá, sin duda, sorprendente a quien conoce las dificultades que el hombre sufre al penetrar uno o dos kilómetros en el subsuelo de su propio planeta. Nosotros poseemos acerca de ese tema, sin embargo, confortables certezas, por medio de una sola hipótesis, a saber: que la materia estelar, en profundidad, es de la misma naturaleza de la que nosotros conocemos sobre la Tierra al estado de enfriamiento, materia que aparece, por otra parte, fácilmente identificable al espectroscopio sobre la superficie de las estrellas. Admitido eso, pongamos en acción la máquina para sondear las estrellas, que es el análisis matemático aplicado a los datos físicos, máquina sutil a la cual Eddington atribuye el nombre pintoresco de “perforadora analítica”.

El primer analista que ha atacado la cuestión del interior de las estrellas (presión y temperatura), fue Homer Lane, en una memoria aparecida en el año 1889. Lane imagina una esfera de gas del mismo volumen, de la misma masa, de la misma densidad mediana que el Sol y hace dos hipótesis simplificadoras:

Esa esfera es “homogénea”, es decir, presenta la misma densidad en todos los puntos. Densidad 1,4 con relación al agua.

El gas posee las propiedades de un gas “perfecto” (en el sentido de la física elemental). Esa segunda hipótesis pareció inaceptable hasta el punto que la memoria no fue tomada en serio durante 50 años, hasta 1924 para precisar. En efecto, un gas comprimido fuertemente, para ser más denso que el agua, no tiene nada más de gas: se le debe atribuir las propiedades de los líquidos y no sigue más las leyes de los gases perfectos (la física moderna ha disipado esa objeción).

Siendo admitidas las hipótesis hechas, es muy fácil calcular las presiones en el seno de la esfera. Las capas de gas pesan unas sobre las otras; de cercana en más cercana, al centro de la esfera, es alcanzada una presión: P = 15 millones de toneladas por cm2.

Sometida a esa presión fantástica, la materia debería comprimirse al extremo. Ahora bien, nosotros hemos admitido una densidad de 1,4 solamente, es decir, una densidad poco elevada.

¿Qué fuerza entra en juego, pues, capaz de resistir el acumulamiento de la sustancia hacia el centro? ¿Qué factor se opone al derrumbamiento del astro sobre sí mismo, bajo la influencia de su propia gravitación? Ese factor antagonista, esencial al equilibrio, es la “fuerza elástica” del gas; ella radica en la agitación desatinada y perpetua de las moléculas del gas lanzadas sin cesar como proyectiles que se entrechocan, rebotan, se rechazan mutuamente con una eficacia que depende, en primer lugar, de la velocidad de las partículas. Ahora bien, las partículas están ligadas a la “temperatura” del gas. Cuanto más caliente es el gas, las moléculas van más rápidas y resisten mejor a la compresión.

Se podría decir, en otros términos, que la noción de temperatura es una resultante de la velocidad media de las partículas. Siendo así, ¿qué temperatura es preciso atribuir al gas para que bajo la presión “P” su densidad no traspase 1,4? Es necesario saber de qué gas se trata y Lane ha hecho el cálculo en la hipótesis (3ra. hipótesis), en la cual el gas sería el “Hidrógeno” al estado atómico. Trabajo fácil y que un estudiante de primer año de Física podría realizar bien. Se encuentra una temperatura de 11,5 millones de grados.

Tal fue el resultado de Lane.

Vamos a ver ahora a la Física separar las hipótesis restrictivas de Lane o acomodarse, para elevarse al caso general de las estrellas reales.

Es siempre el profesor Paul Couderc, quien va a darnos las explicaciones.

La primera hipótesis, de una esfera homogénea, no fue largo tiempo molesta. Se llama “modelo” de una estrella la manera por la cual la densidad de su sustancia crece a medida que se hunde hacia el centro. Se pueden hacer diversas suposiciones respecto a ese tema: es admitido, hoy en día, que la densidad central de una estrella ordinaria es del orden de 100 en relación con el agua. Pero, un resultado esencial y muy curioso ha aparecido estudiando las diversas distribuciones: la temperatura central del astro depende muy poco del modelo. Los “diversos” modelos verosímiles substituidos, en el astro homogéneo de Lane, conducen todos a una temperatura: T = 20 millones de grados en el mismo orden de tamaño que la precedente.

Pasemos a la influencia de la sustancia. Esos cálculos conciernen al “Hidrógeno”. ¿Qué sucede si ese gas es substituido por otro elemento químico?

Uno debe multiplicar T por el peso atómico del cuerpo considerado. Con el Hierro, por ejemplo (peso atómico: 56), la temperatura central necesaria al equilibrio sería: 56 T en el orden de mil millones de grados. Ese resultado arruinaba todas las esperanzas de llegar a una conclusión precisa, ya que las estrellas son una mezcla mal conocida de todos los cuerpos, del Hidrógeno al Uranio (peso atómico: 238). La influencia considerable de la composición química en orden del tamaño de las temperaturas internas rendía el valor de T prácticamente indeterminado en las estrellas reales.

Agreguemos a esa conclusión engañosa, la inverosímil conclusión inicial concerniente al gas perfecto: uno concibe que ese género de investigaciones haya sido abandonado y haya caído en el olvido.

En 1924, las dificultades han desaparecido maravillosamente todas juntas y la Era de las investigaciones verdaderas sobre el interior de las estrellas se ha abierto.

Esa revolución es la obra de Eddington. He aquí como él fue conducido.

* * *

El se interesaba en las estrellas gigantes, descubrimiento reciente. Esos astros inmensos tienen densidades medias tan débiles que deben encontrarse en gas perfecto en casi toda su extensión. Para esas estrellas excepcionales, los cálculos de Lane podrían, pues, no estar muy alejados de la realidad y Eddington tomó a su vez el estudio en esas nuevas condiciones. El dedujo para esos astros, una relación muy interesante llamada relación “masa-luminosidad” que fija la luminosidad cuando la masa es conocida y recíprocamente (Fig. II).

Eddington tuvo la extrema sorpresa de ver que su relación establecida para las gigantes, se aplicaba muy bien a todas las otras estrellas, es decir, a las enanas de la serie principal (ver Fig. I).

Así, el Sol, enana amarilla, se coloca sobre la curva de Eddington (Fig. II). Asimismo, las enanas rojas, mucho más densas que él.

Esa curva está establecida, según los trabajos de Eddington,

para la relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas gigantes

poco densas (por ejemplo: Capella).

Las estrellas más densas siguen, sin embargo, la misma ley.

En conclusión: Lane tenía razón, las estrellas son gases perfectos a pesar de sus densidades elevadas. ¿Por qué? Es al meditar sobre esa aparente anomalía que Eddington descubrió el papel de la “ionización” en el seno de las estrellas.

* * *

A las temperaturas terrestres, los átomos se conducen como pequeños cuerpos rígidos y cuando ellos llegan a tocarse como en nuestros líquidos y nuestros sólidos, la materia se convierte para nosotros en incompresible. Por tanto, cada átomo es un edificio extraordinariamente vacío. Su aparente rigidez proviene de que él defiende eficazmente las proximidades de un cierto dominio que le es propio, cuyo radio es del orden de algunos angstroms (diez millonésimas de milímetros). Pero, en realidad, casi toda la masa del átomo reside en un “núcleo” central minúsculo, de un radio todavía cien mil veces más pequeño (orden de 10-12 centímetros). Ese núcleo está sumergido en una nube de “electrones” ligeros (partículas de electricidad negativa) de dimensiones análogas a aquellas del núcleo. Para concebir bien el átomo evoquemos esa imagen agrandada: una canica de plomo de 1 cm. de radio, rodeada de balas de algodón de la misma dimensión y dispersadas en pequeño número, en una esfera de un kilómetro de diámetro. Se concibe por qué, al laboratorio, un núcleo o un electrón lanzados, atraviesan “sin choque” centenas de millares de átomos en fila. Para tal proyectil, la materia es, por decirlo así, “transparente”.

La ionización es la demolición del edificio. Los átomos sometidos a temperaturas muy elevadas (a choques mutuos muy violentos o a radiaciones poderosas), son dejados en pedazos, desvestidos, los electrones son puestos en libertad, el núcleo puesto al desnudo, si la ionización es total. Después de lo cual, queda un gas de electrones y núcleos cuya masa no ha cambiado, pero donde los elementos constituyentes son infinitamente más pequeños que antes: mil millones de veces más pequeños. Las “bolas atómicas han estallado”. En ese gas singular, electrones y núcleo tienen una libertad de movimiento prodigiosa, aún cuando el gas comprimido ha llegado a densidades insospechables aquí abajo.

Un gas permanece “perfecto” bajo densidades cien veces superiores a la del platino (en el orden de 2.000 con relación al agua).

Es por eso que las estrellas poderosamente ionizadas son gases perfectos hasta en su centro. Pero, la ionización hace desaparecer al mismo tiempo la influencia de la sustancia: la incertidumbre sobre el valor de las temperaturas centrales va a disiparse.

En efecto, en la resistencia a la compresión, en su participación al equilibrio, un electrón ligero hace el mismo trabajo que un núcleo pesado. Bajo la influencia de los choques mutuos, las partículas ligeras adquieren velocidades más grandes que las partículas pesadas y finalizan por tener el mismo valor en energía; ese es el estado bien conocido de la “equipartición” de la energía. En consecuencia, por el cálculo de T es preciso encarar en lo sucesivo el peso atómico “medio” de gas ionizado, teniendo en cuenta el número de los pedazos obtenidos por la ionización.

Es muy interesante constatar que después de la ionización ese peso atómico es vecino de 2: cualquiera que sea la sustancia considerada.

|

Ejemplos: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hierro = |

Peso atómico: |

56 |

(26 electrones + 1 núcleo) = |

27 pedazos |

|

|

Peso medio: |

56/27 |

Alrededor de 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Sodio = |

Peso atómico: |

23 |

(11 electrones + 1 núcleo) = |

12 pedazos |

|

|

Peso medio: |

23/12 |

Alrededor de 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Oxígeno = |

Peso atómico: |

16 |

(8 electrones + 1 núcleo) = |

9 pedazos |

|

|

Peso medio: |

16/9 |

Alrededor de 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

La única excepción importante concierne al Hidrógeno |

||||

|

|

||||

|

Hidrógeno = |

Peso atómico: |

1 |

(1 electrones + 1 núcleo) = |

2 pedazos |

|

|

Peso medio: |

1/2 |

|

|

En conclusión, aparte del hidrógeno, la ionización engendra en el seno de las estrellas un gas perfecto de peso atómico 2. El Sol tendrá pues una temperatura central: 2 T., es decir, 40 millones de grados si no contuviera nada de Hidrógeno y una temperatura central 1/2 T., es decir, 10 millones de grados si consistiera en Hidrógeno puro.

Así, nosotros estamos seguros que la temperatura central del Sol está comprendida entre 10 y 40 millones de grados.

Para precisar aún más, sería necesario conocer el porcentaje de Hidrógeno interior.

Ese conocimiento ha podido ser adquirido de la siguiente manera. A masa igual, el astro hidrogenado, más frío, brillará menos que el astro sin hidrógeno. Tomando la masa del Sol, Strömgren ha calculado el centelleo que él tendría, atribuyéndole una serie de porcentajes variados de Hidrógeno. El centelleo del Sol observado corresponde a un tenor de 36% en masa.

Así, nuestro Sol está compuesto por alrededor de 1/3 de Hidrógeno (en masa) y por 2/3 de elementos pesados. La temperatura correspondiente es de 20 millones de grados. Los mismos cálculos, aplicados para diversas categorías de estrellas, dan (salvo algunos casos singulares) el mismo porcentaje de Hidrógeno y muestran que las temperaturas centrales en la serie principal se escalonan entre 15 y 30 millones de grados. Las “gigantes”, mucho más raras, son relativamente frías.

En la Figura I, los números rodeados por un círculo indican esas temperaturas en millones de grados para algunas estrellas típicas.

Y el autor de “Cómo las estrellas producen su luz y su calor” concluye: “Vemos pues cómo y por qué la Astronomía, pretende conocer el estado interior de las estrellas. Esos resultados presentan un grado de certeza equivalente al de los mejores resultados de la física de laboratorio y se encuentran, del resto, corroborados por los recientes descubrimientos”.

En lo que nos concierne en estos “Propósitos Psicológicos”, se sale verdaderamente del marco del objeto que nos proponemos, abordar ese problema de la energía (contracción, radioactividad, transmutaciones provocadas y otros trabajos de laboratorio).

* * *

Sería quizás interesante al presente, echar una ojeada sobre las dimensiones del Universo, esas inmensidades tan difícilmente imaginables para el ser humano. Como ya lo ha escrito en 1944 el Profesor Charles Fabry de la Academia de Ciencias: “Las distancias que nos separan de los astros, aún las más cercanas, son enormes en relación a las que el hombre puede recorrer verdaderamente. Los mil millones de miriámetros, los millares de años-luz son, sin embargo, pequeñas distancias consideradas a la escala astronómica. Pero decir que una distancia es grande, no tiene más que un sentido vago para el hombre de Ciencia: lo que se necesita son los números.

¿Cómo se pueden medir las formidables distancias que nos separan de los astros, hasta aquellos más lejanos que forman esos confines del Universo? Por una larga serie de esfuerzos el hombre ha llegado a comparar esas inmensidades con las unidades banales que le sirven para medir los objetos que él tiene bajo los ojos. Poco a poco y por métodos siempre renovados, se ha llegado hasta distancias en que la luz requiere millones de siglos a recorrer. Hay por supuesto, una parte de hipótesis y de incertidumbre en esas valuaciones formidables; es muy hermoso, sin embargo, que se haya podido obtener ordenamientos de tamaño sobre dimensiones que van mucho más lejos de lo que el hombre puede imaginar”.

Es ciertamente una larga historia la del hombre que explora su dominio: la Tierra. En fin, desde la fundación del “sistema métrico” la cosa es cierta cuando se habla del “metro” y a continuación del “kilómetro” o de un número cualesquiera de kilómetros; se trata de cantidades definidas con una precisión que excede en mucho las necesidades de la Geodesia y de la Astronomía.

¿Pero, cómo pasar de la unidad métrica banal al diámetro o a la circunferencia de la Tierra, ya demasiado grande, para que uno pueda llevar paso a paso una cinta graduada? Sin entrar en los detalles, el método es simple. Supongamos que nosotros queramos hacer el plano de un campo. Si es necesario solamente un plano correcto sin ocuparse de la escala, uno no tiene que hacerlo en la unidad métrica, basta hacer medidas de ángulos, dos ángulos si el campo es triangular, un mayor número si es un polígono que uno descompone en triángulos. Basta que una longitud haya sido medida, por ejemplo, aquella de un lado de uno de los triángulos, para que la escala sea conocida y para que a continuación uno pueda determinar todas las longitudes. En suma, todo se reduce a medidas de ángulos y a la medida sobre el terreno con una “base”.

Asimismo sucede para la medida de la Tierra, con esta complicación, que la figura que uno mide, no está trazada sobre un plano, pero la operación comprende los mismos elementos:

medidas de ángulos y como los ángulos forman aquellos triángulos cuyas cimas son marcadas por signos sobre el terreno, esa operación se llama “triangulación”;

medida de una “base”, de una decena de kilómetros de largo, cuyas extremidades forman parte de la serie de los triángulos. Es mediante esa operación de “medida de base” que la Geodesia se liga a la metrología y como el diámetro de la tierra servirá a su turno como base inicial en todas las medidas astronómicas, es por ahí que la metrología domina toda la Astronomía.

Para pasar de medidas geodésicas a las dimensiones de la Tierra han sido necesarias observaciones astronómicas. Las extremidades de la “triangulación” están, por ejemplo, sobre un mismo meridiano, pero ¿qué fracción del meridiano se ha medido? Se busca por la medida de la altura de la estrella polar (o más exactamente el punto del cielo que marca el polo celeste) más arriba del horizonte.

El resultado es bien conocido: el cuarto del meridiano terrestre (distancia del polo al Ecuador, por el camino más corto) es más o menos de 10.000 kilómetros (exactamente 10.002 Km.). Se sabe que los fundadores del sistema métrico se han basado sobre ese número.

El diámetro ecuatorial (distancia en línea recta de un punto del Ecuador, a su antípoda) es de 12.757 Km.

Es sobre ese pequeñísimo espacio, sobre ese grano de arena que es preciso tomar vuelo para conquistar el mundo, al menos para medir las distancias.

Nuestro ojo, aún armado de los más poderosos instrumentos, no puede darnos ninguna indicación acerca de las distancias de los objetos alejados, si no tenemos de antemano alguna indicación sobre esos objetos. No vemos del mundo exterior más que una proyección, en la cual las distancias no están marcadas: no percibimos sino “posiciones aparentes”, dónde la ubicación de los diferentes puntos se expresa por medio de ángulos y no por distancias. Naturalmente, si conocemos de antemano o creemos conocer las dimensiones de ciertos objetos, sus diámetros aparentes nos dan una indicación intuitiva sobre su distancia.

Pero nada análogo existe para los astros. Nosotros vemos cada estrella como un punto: nada indica que esos puntos se encuentran a distancias diferentes, de ahí esa metáfora poética de los “clavos de oro” plantados sobre la “esfera celeste”.

¿Estamos, pues, enteramente desarmados? No, a condición de tener dos observadores o uno sólo que se traslade para examinar los mismos objetos. Desigualmente alejados, ellos parecen trasladarse entonces, uno en relación con el otro, lo cual se expresa diciendo que hay un “efecto de paralaje”; y bajo esa palabra trillada se esconde una cosa muy simple.

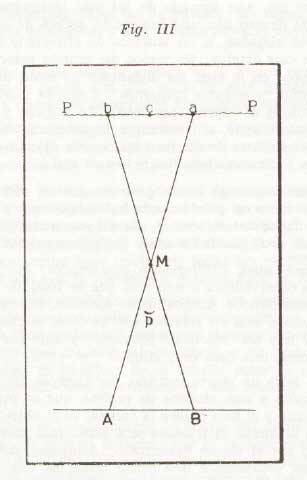

Si uno mira un objeto cercano, por ejemplo, un poste de teléfonos colocado a una centena de metros, que se proyecta sobre un fondo lejano y si uno mueve la cabeza, ve el objeto trasladarse con relación al fondo: el traslado será tanto más marcado cuanto más cercano sea el objeto examinado. Asimismo, dos observadores diferentes, colocados a una cierta distancia uno del otro, no ven el objeto cercano proyectarse en el mismo punto del horizonte y ahí todavía el traslado aparente es tanto más grande cuanto el objeto se encuentre más cercano. Es eso lo que precisa la Figura III, en la cual el punto acercado está en M y el fondo del cuadro, mucho más alejado de lo que indica la figura, en P. El observador se colocará sucesivamente en A y en B. La distancia AB será la “base” que sirve para hacer la experiencia. Cuando el observador está en A, él ve el punto M proyectarse en “a”; él lo ve en “b” cuando se encuentra en B. En relación a una señal fija “c”, uno puede medir el traslado angular aparente, igual al ángulo AMB; es el ángulo bajo el cual del punto M, uno ve la base AB: es ese ángulo que se llama el “paralaje” de M para la base AB. Si uno mide ese ángulo, un cálculo elemental hará conocer la distancia en la cual se encuentra el punto M. Es preciso proporcionar naturalmente la longitud de la base a la distancia que se trata de medir.

EXPLICACION GEOMETRICA DEL FENOMENO DE LOS PARALAJES

Cuando un observador se traslada, los objetos cercanos le parecen trasladarse en relación con el fondo alejado. El objeto acercado se encuentra en M situado, por ejemplo, a 100 metros del observador que está necesariamente en A y en B. El plano P es el fondo del paisaje situado muy lejos, mucho más lejos que no lo indica la figura. El objeto “M” se proyecta en “a” o en “b” siguiendo que el observador esté en “A” o en “B”; es un efecto de paralaje que es medible por el ángulo “aMb” o el AMB. Es el ángulo bajo el cual desde el punto M uno ve la base AB. Uno puede medirlo repitiendo sucesivamente las dos posiciones aparentes de M en relación a un punto fijo “c” del fondo. Si el paralaje ha sido medido uno deduce fácilmente la distancia del objeto M a la base AB. En astronomía el fondo está representado por las estrellas lejanas que pueden ser miradas como estando en el infinito. Es preciso, en la medida de lo posible, escoger una base tanto más grande cuanto el objeto M esté más lejano.

El método de los paralajes se encuentra a la base de todos los métodos geométricos para valuar las distancias. El “relieve estereoscópico” que nos da una indicación de las distancias y, a continuación, una indicación del relieve hasta algunas centenas de metros, obedece a que tenemos dos ojos y que las dos imágenes no son idénticas: cuestión de paralajes con una base de 6 centímetros más o menos. Es también el paralaje que uno utiliza en los telémetros, pero, con una base de algunos metros. Es aún la medida del paralaje lo que nos va a revelar las dimensiones de nuestro sistema planetario, microcosmo en el Universo. La base será la distancia entre dos observatorios tan alejados como se pueda, sin salir de nuestra Tierra.

Veamos el caso más fácil, el de la Luna, que es más fácil a causa de su distancia relativamente débil. La observación banal sin ninguna medida, muestra que la Luna está más cerca de nosotros que todas las estrellas y todos los planetas, puesto que “oculta’, a todas aquellas que encuentra sobre su ruta y más cerca también que el Sol, al que ella puede eclipsar. Y eso es todo lo que un observador aislado puede encontrar.

Para valuar las distancias, basta combinar las observaciones hechas al mismo instante en dos estaciones tan alejadas como fuese posible una de la otra.

Esa medida ha sido repetida muchas veces. Conociendo el radio de la Tierra (y es por ahí que la metrología se introduce a la base de la astronomía) uno encuentra que la distancia entre los centros de los astros se halla en una medida de 60 veces el radio terrestre o 390.000 kilómetros. Eso es a la escala astronómica, una distancia extremadamente débil: la luz la recorre en poco más de un segundo (exactamente 1,28 segundos).

La distancia de la Luna a la Tierra es, pues, de un mediocre interés para la medida del Universo; esa distancia no nos otorga ninguna base nueva para la medida de las grandes distancias.

De muy otra dificultad es la medida de las distancias en el sistema planetario, formado del rey Sol y de sus satélites, de los cuales nuestra Tierra es aquello que nos interesa más directamente; la distancia media de la Tierra al Sol será la distancia fundamental del sistema. Su interés proviene de que el diámetro de la órbita terrestre suministra una base mucho más grande que el diámetro de la Tierra, a tal punto que la distancia de la Tierra al Sol es llamada a menudo “la unidad astronómica de distancia”. ¿Cómo medirla?

Un sólo método directo interviene: medir el “paralaje solar”, es decir, el ángulo bajo el cual desde el centro del Sol uno vería el radio terrestre. Pero, ese ángulo, fácil para la Luna, que uno puede observar al mismo tiempo que las estrellas que la rodean en el cielo, es impracticable para el Sol.

Felizmente las leyes de la mecánica celeste conducen a relaciones entre las órbitas de dos planetas cualesquiera.

Por medio de fáciles observaciones uno puede determinar con una alta precisión la duración de la revolución de diversos planetas alrededor del Sol: las relaciones a las cuales nosotros hacemos alusión permiten deducir proporciones de distancias al Sol. Por ejemplo, la Tierra hace su revolución en un año y Júpiter en 11 años (11.86), la 3ra. Ley de Kepler permite concluir que la distancia media entre el Sol y Júpiter es de 5.20 veces más grande que la de la Tierra. Procediendo de una manera análoga para todos los planetas, uno puede trazar una carta correcta de todas las órbitas, pero sin conocer la escala; desde entonces, la medida de una distancia, no importa cual, permite poner todo “a escala” y, a continuación, conocer todas las distancias. Es por la medida de la distancia de un planeta a la Tierra que el problema será resuelto y eso se hará aún por una medida de paralaje.

Pero, ¿qué planeta escoger y en qué momento observarlo? Evidentemente, el más cercano a nosotros y, en la medida de lo posible, en el momento en que su distancia sea mínima.

Durante mucho tiempo se creyó que la observación de Venus durante uno de sus giros delante del Sol, observación hecha en lugares tan alejados como fuese posible los unos de los otros, daría la solución ideal. Se estuvo muy lejos de alcanzar la precisión esperada, pero, esa fue la ocasión para los astrónomos de largos e instructivos viajes para la observación de los “pasos de Venus”. Fenómenos, por otra parte, muy raros, ya que no ha habido más que cinco desde la invención de los anteojos. El último tuvo lugar en 1882, el próximo ocurrirá el 7 de junio del año 2004.

Se advirtió que se podía obtener tan buenos resultados, pero con menos gastos, observando al planeta Marte cuando estuviera a su distancia mínima y mucho mejor desde el descubrimiento de un “pequeño planeta” que ha sido denominado “Eros” (su diámetro no excede probablemente de 40 kms.). Descubierto en 1898 ese pequeñísimo planeta pasa de tiempo en tiempo a una distancia relativamente pequeña de la Tierra, siendo el mínimo cerca de 1/6 de la distancia de la Tierra al Sol. Desde su descubrimiento se han presentado dos veces las condiciones favorables, en 1900-1901 y en 1930-1931, las dos veces casi todos los observatorios del mundo se entendieron para observar a Eros a fin de medir la distancia. El principio es el mismo que el empleado para la Luna, pero, de una parte el planeta se presenta ante el más poderoso instrumento como un simple punto (lo cual no es un inconveniente) y, de otra parte, estando mucho más alejado que la Luna, es su traslado aparente mucho más débil. La medida precisa es, pues, fácil.

Finalmente, la distancia media de la Tierra al Sol se encuentra medida con muy buena precisión. En conjunto, ella es de 23.400 veces el radio del globo terrestre, o 150 millones de kilómetros. Es una gran distancia para la escala humana, pero la luz la recorre en 8 minutos. Para la escala astronómica, es una distancia muy pequeña. La distancia que nos separa de la estrella mas cercana es 260.000 veces más grande. Es preciso hacer ese salto enorme para pasar del mundo planetario al mundo estelar a fin de continuar el viaje hacia los límites del Universo.

* * *

Es siempre el método de los paralajes el que sirve para las distancias de las estrellas, teniendo como base el diámetro de la órbita terrestre (base de 300 Km.). Como no puede colocarse en el mismo instante un observador a cada extremidad de esta base, lo cual puede hacerse cuando la base es puramente terrestre, es el mismo observador quien con seis meses de intervalo hará las observaciones, así el viaje lo hará pues por sí solo.

Supongamos una estrella, relativamente próxima, detrás de la cual se encuentran, como fondo del cuadro, numerosas estrellas muy apartadas, tan alejadas que el movimiento de la Tierra no tiene ninguna acción sobre sus posiciones aparentes.

¿Qué se verá durante el curso de una observación? La estrella cercana tendrá un ligero balanceo alrededor de una posición media debido al paralaje. La semi-distancia de las posiciones extremas es el ángulo bajo el cual un observador colocado sobre la estrella verá los 150 millones de kilómetros que representa la distancia de la Tierra al Sol, ángulo llamado “paralaje anual” o simplemente “paralaje” de la estrella.

Si uno mide ese ángulo, un cálculo fácil dará la distancia de la estrella en “unidades astronómicas” (la unidad astronómica siendo la distancia de la Tierra al Sol) y en seguida por una simple multiplicación, la distancia en kilómetros, si uno juzga útil de servirse de esa unidad, ridículamente pequeña, para los usos astronómicos.

La idea de medir así la distancia de las estrellas es muy antigua; los ensayos condujeron a un fracaso, sin embargo, durante un largo tiempo; los paralajes eran demasiado pequeños para ser medidos. Es eso lo que expresa el nombre de “estrellas fijas”, dado a las estrellas a diferencia de los planetas. Fue solamente en 1835 que se empezaron a encontrar algunos paralajes inferiores a 1” y considerados como muy inciertos 1 Las observaciones fueron hechas visualmente (en esa época los astrónomos no tenían más que sus ojos para ver) determinando las variaciones durante el curso de un año de la distancia aparente entre la estrella estudiada y las pequeñas vecinas. Poco a poco otras estrellas han sido medidas, pero los paralajes inferiores a 0,1” eran considerados como más o menos inaccesibles.

La situación se ha modificado completamente (como casi todas las cuestiones de astrofísica) por el empleo de la fotografía. Durante el curso de un año se toma de tiempo en tiempo, una fotografía de la región del cielo estudiada: es sobre esas imágenes que se miden las distancias angulares y que se estudian sus variaciones. Se puede medir así los paralajes hasta 0,01”, lo cual ha decuplicado las distancias accesibles a nuestras medidas.

La meta final es la de conocer las distancias del mayor número posible de estrellas. El método del paralaje (llamado a menudo “método trigonométrico”) es el único que da directamente la distancia, sin ninguna hipótesis sobre el grueso ni sobre el centelleo de la estrella estudiada; es por el contrario, de la distancia directamente medida que se puede deducir alguna cosa acerca de lo que es realmente una estrella. La medida trigonométrica es la base de toda la astronomía estelar.

Se conocen actualmente las distancias directamente medibles de más de 5.000 estrellas.

Lo que se necesita de precisión en esas medidas se encuentra ilustrado en el hecho siguiente. Supongamos que nos servimos de un anteojo de 20 m. de largo; la imagen de una estrella que tiene un paralaje de 0,01” sufrirá en el transcurso de un año un balanceo cuya amplitud total no es más que de 0,002 mm. (o 2 micrones). Es sobre la medida de ese minúsculo traslado que reposa la determinación de la distancia. ¿Con cuál unidad expresar esas distancias? El kilómetro es una unidad ridículamente pequeña, así ocurre también con la distancia de la Tierra al Sol. El resultado bruto de la medida es el paralaje, pero ese es un número tanto más pequeño cuanto más grande sea la distancia; es lo inverso del paralaje lo que mide la distancia. Es eso lo que han decidido hacer los astrónomos. Ellos toman como unidad de distancia la de una estrella cuyo paralaje es de 1 segundo (1”) y a esa unidad han dado el nombre de “parsec”. Los números siguientes la ligan a unidades ya conocidas:

1 parsec = 23.400 veces la distancia de la Tierra al Sol = 3,08 por 1013 Km.

Una estrella cuyo paralaje es de 0.01” está a la distancia de 100 parsecs.

Otra manera de expresión empleada a menudo, consiste en representar la distancia por el tiempo que emplea su luz en llegar hasta nosotros. Conociendo la velocidad de la luz (300.000Km. por segundo), el cálculo es fácil. Uno encuentra que 1 parsec = 3,26 años-luz (30,84 billones de kilómetros). Las estrellas más lejanas, medidas por el método trigonométrico, nos envían su luz en cerca de 300 años.

Es ahí donde se detienen las medidas directas de las cuales está ausente toda hipótesis. Para recorrer las enormes distancias que nos quedan a atravesar, que van hasta millones de años-luz, una cierta parte de hipótesis, de empleo verosímil en lugar de cierto, sería necesaria.

Para la mayoría de las estrellas, el paralaje anual no existe prácticamente; todo lo que se puede decir es que su luz gasta al menos un millar de años para llegarnos. La distancia de la Tierra al Sol es una base demasiado pequeña para medir la distancia de dichas estrellas. Esa no es una razón para que permanezcan inmóviles unas en relación con las otras y, en particular, en correspondencia con el Sol.

Dejando pasar los años y aún los siglos se encontrarán traslados relativos, a veces muy apreciables, llamados “movimientos propios” de las estrellas. Se les expresa en segundos de ángulo por año o por siglo.

Para las estrellas poco numerosas esos “movimientos propios” son relativamente grandes: para una estrella de noveno tamaño, por ejemplo, descubierta por Barnard, el traslado aparente alcanza 10,27” por año; en 180 años ella recorre el diámetro aparente de la Luna. La bella Procyon (“alpha” del Can Menor) tiene un movimiento mucho más lento, pero todavía considerable sobre largos períodos: en 70.000 años ella habrá tomado más o menos el lugar actual ocupado por Sirio que habrá a su vez emigrado hacia el Sur.

Actualmente se conocen los movimientos propios de cerca de 40.000 estrellas y se puede deducir un número igual de “distancias hipotéticas”. No se trata más que de utilizarlas en las estadísticas y los resultados obtenidos son importantes.

Se encuentra, por ejemplo, que las estrellas de un décimo de tamaño están, en promedio, a una distancia de 370 parsecs (1.200 años-luz) y aquellas de décimo tercer magnitud tienen 1.100 parsecs (3.600 años-luz).

La estrella descubierta por Barnard y bautizada por él como “Próxima”, y que es en efecto la más próxima de las estrellas conocidas (distancia 1,3 parsec), no es más que una estrellita telescópica de un décimo tamaño; según las estadísticas ella debería hallarse a una distancia de 500 parsecs. La anomalía proviene de que “Próxima” es una estrella enana cuya intensidad luminosa es inferior a 1/10.000 en relación con aquella de nuestro Sol, y que él mismo no se encuentra entre las estrellas más brillantes.

No obstante, el brillo de las estrellas se ha convertido en un medio de valuación de su distancia, pero no podemos continuar más lejos en los detalles de la espectrografía. Digamos solamente que con los medios que nosotros disponíamos hace una decena de años, se podía estudiar ya las estrellas hasta el décimo tamaño, lo cual permitía alcanzar cerca de 150.000 estrellas; ellas van hasta un millar de parsecs, cerca de 3.000 años-luz. Y esas distancias son valuadas con mucha mayor precisión, como no lo son las “distancias hipotéticas” deducidas de los movimientos propios.

El método trigonométrico nos había dejado a 300 años-luz, la espectrografía nos permite ir hasta 3.000 años-luz. Y, cada vez, los nuevos descubrimientos y la perfección de los instrumentos permite esperar mucho más. Nuevos aparatos ofrecen cada vez una técnica mejor y métodos que permiten, de diez en diez años, escrutar más lejos en los límites de ese Gran Universo.

* * *

Toda particularidad de una estrella, toda marca distintiva, nos da en cierta manera poder sobre ella y nos hace esperar algún método para valuar su distancia. Esa esperanza ha sido verificada por una categoría notable de estrellas variables. El espectrógrafo, nos dejó parados hacia los 3.000 años-luz, pero las estrellas variables del tipo “cefeidas” van a hacernos penetrar en los millones de años.

Las “variables” son estrellas cuyo brillo aparente varía entre límites más o menos extendidos, se conocen una centena que son observables al ojo desnudo en la región europea (lo cual excluye una gran parte del Cielo austral), pero el número de las variables telescópicas es inmensamente mucho más grande. Se descubre un gran número cada año comparando imágenes fotográficas de una misma región celeste tomadas en épocas diferentes. Actualmente se conocen más de una decena de millar. Se les separa en categorías nítidamente distintas, por la ley de su variación y la causa misma de esos cambios que son periódicos, es decir, se producen a intervalos regulares, a veces con algunas perturbaciones.

Pero, para la cuestión que nos ocupa, la de la distancia que nos separa de las estrellas, una sola categoría de variables nos interesa: la de las cefeidas, llamadas así porque la más brillante de las estrellas de esa categoría es la estrella “delta” de la constelación de Cefea, descubierta en 1784. Esa es una clase muy numerosa que comprende más o menos una cuarta parte del número de las variables conocidas.

La estrella “delta”, Cefea que ha dado su nombre a toda la familia de las cefeidas, es de un período muy regular de 5,37 días. La variación de brillo aparente es considerable, ya que la magnitud varía de 3,6 a 4,3, del mínimo al máximo, el brillo varía casi en la relación de 1 a 2. Las millares de otras cefeidas que uno conoce presentan caracteres análogos, pero con períodos diferentes desde algunas horas hasta un mes.

Miss Leavitt descubrió un cierto número de cefeidas en el gran cúmulo irregular conocido bajo el nombre de “nubarrón de Magallanes”. Esas estrellas, todas formando parte de ese cúmulo, que está situado a una distancia muy grande, están sensiblemente a la misma distancia de nosotros: hay una diferencia constante entre sus magnitudes aparentes, fáciles de determinar y sus magnitudes absolutas. Sin ninguna medida de distancia, uno constata una relación regular entre el período y la magnitud.

Las estrellas cuyo período es más largo son las brillantes y se concibe que sea así el movimiento de pulsación, siendo verdaderamente más lento en una esfera gaseosa que en una pequeña. En ese mismo nubarrón, H. Shapley (director del Observatorio de Harvard) observó más de 200 cefeidas y llegó a las mismas conclusiones.

Insistamos sobre el enorme brillo absoluto de las cefeidas, aún de aquellas que a causa de sus distancias, no son accesibles sino a los más poderosos telescopios.

En valor absoluto las más débiles de las cefeidas tienen la magnitud -0,2; brillan 100 veces más que el Sol y las más fuertes van hasta la magnitud absoluta -6; valen 20.000 Soles, aunque algunas de ellas sean de un décimo octavo de tamaño aparente.

Es sobre todo en el estudio de los cúmulos globulares que las cefeidas han sido útiles. Esos notables objetos celestes se presentan como discos más o menos redondos, llenos de un extraordinario hormiguero de estrellas. Tan apretados en la parte central que los más poderosos telescopios no pueden separarlos y cuya densidad aparente va disminuyendo hacia el borde.

El más notable de esos cúmulos, en la constelación de Hércules, tiene un diámetro aparente (comprendiendo la parte periférica donde las estrellas son bastantes espaciadas) de cerca de 30’, sensiblemente igual al diámetro de la Luna. El cuenta alrededor de 40.000 estrellas; fuera de la parte central donde la enumeración resulta imposible, la cifra total de 100.000 no es inverosímil.

Y aún no vemos más que las estrellas relativamente brillantes. Nuestro Sol, que no es una estrella “gigante”, pero tampoco una “enana”, se encontraría al límite extremo, en nuestros poderosos instrumentos.

En una veintena de esos cúmulos se han descubierto cefeidas, lo cual ha permitido calcular sus distancias. Para los otros, se tienen distancias alcanzadas por la medida fotométrica aparente de las estrellas más brillantes (o más bien, menos débiles), a las cuales se les atribuye la magnitud absoluta media de las “estrellas gigantes”.

Se llega así finalmente a datos, al menos cercanos, sobre la distancia de esos cúmulos globulares. El más próximo, aquel de la constelación del Centauro, visible justamente al ojo desnudo, está a 7.200 parsecs (23.000 años-luz). El cúmulo de Hércules está a 11.000 parsecs (38.000 años-luz).

Aquí se detiene nuestra “Galaxia”, la gran familia estelar a la cual pertenece nuestro Sol y por tanto nuestra Tierra. Ella está formada por más de mil millones de estrellas, quizás varias decenas de mil millones en ese inmenso cúmulo, muy aplastado, que en su más grande dimensión puede tener 30.000 parsecs de diámetro (cerca de 100.000 años-luz) y, aproximadamente diez veces menos, en su diámetro pequeño.

Dejando ese mundo al cual pertenecemos, nos encaminamos hacia los millones de años-luz, es el mundo extragaláctico o el verdaderamente gran-universo.

Son millones de otras galaxias análogas a la nuestra, pero, antes, detengámonos un instante en los “nubarrones de Magallanes” que están nítidamente fuera de nuestro mundo galáctico.

Esos “nubarrones” el grande y el pequeño se encuentran en el hemisferio celeste austral: fueron señalados por primera vez por el gran marino portugués Magallanes (1470-1521) durante sus viajes en los Mares del Sur. Son dos manchas nebulosas, bien visibles al ojo desnudo.

El pequeño nubarrón tiene un diámetro aparente análogo al del conjunto de las Pléyades; el grande, en su parte más luminosa que la luz de la Luna llena no basta a hacer desaparecer, es más o menos el doble en cada una de sus dimensiones. En los grandes telescopios se les ve formadas, como la Vía Láctea, por una multitud de estrellas de brillo aparentemente muy débil. Shapley estima que el pequeño nubarrón contiene cerca de 500.000.

Como lo hemos ya dicho, uno encuentra un gran número de cefeidas, cuyo estudio ha contribuido largamente a sentar de modo sólido el método de las cefeidas para la medida de las distancias.

Una vez admitidos los resultados, se puede valuar, con buena precisión, la distancia que nos separa de los nubarrones de Magallanes. Se encuentran 26.000 parsecs para la grande y 29.000 para la pequeña (o sea 85.000 y 95.000 años-luz). Esto no es sino apenas el décimo de la distancia de las nebulosas extra-galácticas más cercanas.

Esos “nubarrones” son pequeñas galaxias, satélites de la nuestra; las galaxias lejanas ofrecen ejemplos análogos.

Llegamos, en fin, a las verdaderas nebulosas extra-galácticas llamadas también “nebulosas espirales” a causa del aspecto particular que ofrecen la mayoría de ellas.